MAJ : 22 janvier 2025.

Cette page est dédiée aux photographies réalisées par deux pionniers : le Suisse Pierre Joseph Rossier, à une date encore incertaine mais probablement dans les années 1860-1870, et le Français Émile Gsell, entre 1866 et 1871. Ces œuvres explorent le thème du "théâtre total", Rossier ayant potentiellement travaillé à la cour du Siam, tandis que Gsell a assurément immortalisé des scènes au Palais royal de Phnom Penh.

Deux photomontages d'époque combinent les images des deux photographes, offrant une perspective unique sur l'art de la danse à la cour du Cambodge. Avant la signature du protectorat français en 1866, il est essentiel de rappeler que le Cambodge était sous l’influence du Siam. George Groslier, témoin oculaire et historien, rapporte que les maîtresses de danse à la cour cambodgienne étaient toutes d'origine siamoise. Les costumes, coiffes et bijoux des danseuses témoignent de cette influence commune entre les cours du Cambodge et du Siam.

Les photographies d’Émile Gsell étant peu nombreuses, les contributions iconographiques de Pierre Joseph Rossier prennent une importance particulière. Ces images figurent parmi les premières au monde à représenter les actrices-danseuses de cette région. Cependant, comme c'était le cas pour la photographie à cette époque, elles sont le fruit de mises en scène, les longs temps d’exposition nécessitant des sujets parfaitement immobiles.

Pour enrichir cette exploration iconographique, nous avons ajouté des descriptions issues de l’ouvrage de George Groslier Danseuses cambodgiennes anciennes et modernes (1913). Groslier (1887–1945) a vécu sous les règnes de deux rois khmers : Sa Majesté Norodom Ier et Sa Majesté Sisowath. Son témoignage reste une source précieuse pour comprendre les traditions culturelles et artistiques de l'époque.

Nous avons également consacrés deux articles à la musique sous le règne du roi Norodom 1er :

Le roi Norodom 1er naît en 1834 et règne de 1860 à sa mort en 1904. Il est le fils aîné du roi Ang Duong, originellement nommé Ang Voddey. Il est connu sous le nom de règne Norodom puis, plus tard, Norodom Ier. Le 11 août 1863, il signe le traité de protection avec la France tandis que la cour est encore installée à Oudong, à environ 45 kilomètres au nord-ouest de Phnom Penh. Elle s'installe officiellement à Phnom Penh en 1866. Il ne fait pas de doute que les liens étroits tissés entre la France et le Cambodge ont facilité l'accès au Palais et permis la réalisation de ces photographies. Rappelons que le capitaine de frégate et non moins diplomate Ernest Doudart de Lagrée contribua activement auprès du roi Norodom 1er à la signature du Protectorat et que dans le cadre de la mission d'exploration du Mékong que lui avait confié la France, il avait comme photographe Émile Gsell.

Série A

Émile Gsell a réalisé deux séries distinctes de photographies d'actrices et de danseuses du Palais royal de Phnom Penh. Nous présentons ici ce que nous nommons la “Série A”. D'autres versions du même cliché ou des personnages avec une pose différente sont parfois disponibles.

Selon les sources, certaines images (244-actrices, 245-actrices, 248-danseuse, 249-danseuse, 253-actrices) sont attribuées à Émile Gsell (Weltmuseum Wien), John Thomson (Cornell University Library) ou encore Wilhelm J. Burger, mais sont en réalité de Pierre Joseph Rossier. Elles ont été réalisées à la cour du Siam sous le règne du roi Rama IV (Mongkut). Elles ont un intérêt historique car elles démontrent que les costumes et instruments de musique de la cour du roi Norodom 1er ont été inspirés par la cour du Siam.

Photomontage “portrait”

G. Groslier écrit, à propos des tiares : “La tiare — “mokot” — est en deux parties : la coiffe conique formée d'étages décroissants, et la pointe. Deux petites ailes se relèvent derrière les oreilles dont elles dessinent les pavillons. Le “mokot” est la coiffure royale. Celui de la danseuse qui joue le rôle de roi, de prince ou de divinité, en est la reproduction exacte. Il est en feuilles d'or serties de gemmes et monté sur une carcasse de cuir ou de carton-pâte. La tiare portée par l'homme diffère un peu de celle portée par la femme. Elle est généralement plus haute et n'a pas le frontal en croissant qui encercle le haut du visage et se relève légèrement devant les oreilles. Disposées en couronnes à quelques étages de la pointe, de petites rosaces de diamant tremblent perpétuellement sur un minuscule ressort. Aux autres étages, de légers triangles de glace sont suspendus et se balancent au moindre mouvement.”

G. Groslier ajoute à propos des tiares : “Le ‘panntiéreth’ (ou panchuret), moins imposant, n'est pas moins une gracieuse parure. C'est la légère couronne des officiers. Un nœud rigide semble la fermer derrière. Des guirlandes pendent tout autour ; et la danseuse y suspend, en forme de léger couvre-nuque, un filet de perles.”

G. Groslier, à propos des préparatifs à la danse : “Les danses ne doivent avoir lieu qu'à neuf heures du soir, mais dès deux heures de l'après-midi, la toilette des danseuses commence. Elles s'assoient en longues lignes. Elles sont en “sarong” (pièce d'étoffe enroulée autour des reins et nouée devant), et de légers “commin” (écharpe) dissimulent leurs poitrines.

Chaque sujet est entouré d'aides de toutes sortes, depuis le petit enfant contemplateur qu'on bouscule, jusqu'à la “baya” affairée et méticuleuse. Une des habilleuses expertes délaye dans ses mains une pincée de safran avec de l'huile de coco. Longuement, soigneusement, elle passe cette pâte onctueuse sur la face, le cou, les bras de la danseuse qui devient d'or. On se repose en mâchant une chique de bétel.

Le blanc, à son tour, est délayé, mais dans de l'eau. L'on y met, pour le réchauffer, et si la danseuse doit tenir un rôle masculin, un soupçon de safran, sinon il reste pur.

Ce blanc, vendu par le Chinois, est friable, frais, et ses petites mottes s'écrasent en une poudre impalpable et douce comme la plus fine des poudres de riz. (…) Ce fard* change complètement la physionomie de la danseuse, immobilise ses traits, les grossit un peu (…)

Sur une soucoupe, avec une bougie allumée, la “baya” fixe de la fumée, en prend un peu au bout d'un bambou huilé et dessine avec soin l'arc effilé des sourcils de l'actrice. Un peu de papier chinois rouge donne un sang artificiel et fragile aux lèvres. (…) Puis on coud l'écharpe ou le pourpoint ; on fixe les gracieuses épaulettes, et l'on enroule ou plisse le “sampot”. Il n'est que six heures du soir, et l'on est prêt. Au dernier moment on passera encore un peu de blanc, mais cette fois pulvérisé et appliqué au moyen d'une petit sachet.”

_______________

*Ce fard est du carbonate de plomb pur, c'est dire combien il est préjudiciable à la peau. Il sera enlevé après la danse, par un grand lavage à l'eau savonneuse et du jus de citron.

Photomontage “paysage”

G. Groslier, à propos des bijoux : “L'or coule à profusion. Trente ou quarante rangs de sautoirs d'or, différents et à boucles ciselées, enroulent le buste de la première danseuse, du côté de l'épaule. La ceinture est en mailles d'or. Elle forme un ruban de trois doigts de large. Sa boucle est elliptique, bombée comme un bouclier, ciselée et sertie d'environ cent quatre-vingts diamants et roses…

Sur la poitrine de la “lokhon”, entre ses seins, est soutenu par une chaîne un pendentif grand comme la main, semblable à la boucle de ceinture, mais orné de plus de diamants encore…

La main n'est qu'un bijou. Chaque doigt, sauf le pouce, porte une émeraude, un saphir, un rubis. A l'auriculaire, une petite bague ciselée brille de trois gros diamants.

Cinq sortes de bracelets, dans un ordre immuable, chargent le poignet flexible : le premier est formé d'ornements gemmées séparés entre eux par en enroulement d'or ; le deuxième, de petites bagues assemblées par une cordelette de coton ; le troisième est un gros et souple ressort à boudin en or ; le quatrième égrène huit ou dix grosses perles filigranées ; et le cinquième est la reproduction exacte ciselée dans l'or, d'un bracelet que les Cambodgiennes expertes font avec des fleurs bizarres, pressées les unes contre les autres.

Il y a deux chevillets à boules pour les pieds. J'allais oublier les boucles d'oreilles à longue vis, faites à l'image d'une fleurette dont chaque pétale serait un diamant ; et les étuis d'or recourbés en forme de demi-croissant sont les danseuse allongeaient leurs doigts ce qui exagérait encore le retournement.”

G. Groslier écrit ce texte sous le règne du roi Sisowath. Concernant la dernière phrase, il mentionne en note de bas-de-page que “Ces étuis ne sont plus employés”. Cette phrase doit être être mise au présent sous le règne de S. M. Norodom 1er puisque les photographies de Gsell prouvent leur existence.

Autres images (de la cour du Siam ?)

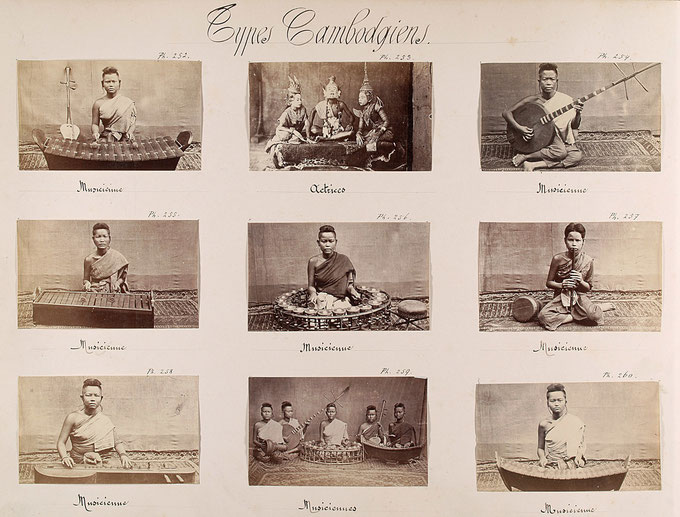

Des images, réalisées en même temps que les précédentes, présentent des actrices, des acteurs et des musiciens. Elles proviennent de la Cornell University Library. Le photographe est de nouveau Pierre Joseph Rossier.

De l'image de la troupe ci-dessus, nous avons extrait l'ensemble pin peat. Six instruments sont identifiables, de gauche à droite : xylophone roneat ek, tambour skor thom (un seul fût), gong à mamelon suspendu (cet instrument a aujourd'hui disparu au Cambodge dans le pin peat), tambour samphor, carillon de gongs kong vong thom (dénommé peat kong au XIXe s. à la cour royale), hautbois sralai touch (à l'extrême droite).

Série B

Émile Gsell a réalisé une seconde série d'images des danseuses et actrices de la cour royale de Phnom Penh. Peut-être en 1871.

Style siamois

Au XIXe siècle, après avoir passé 27 ans comme prince captif à la cour du Siam à Bangkok, le roi Ang Duong, père du roi Norodom 1er, introduit à sa cour le style classique siamois de la période Rattanakosin. Des danseuses royales, sous le patronage de la cour royale de Siam, sont envoyés à la cour royale au Cambodge pour enseigner la danse classique aux Khmers. C'est pourquoi le style des costumes de ces photographies est empreint de la culture siamoise. On remarquera également la longueur démesurée des ongles artificiels des danseuses.

George Groslier écrit : “Les danseuses cambodgiennes étaient si bien parties de leur malheureux pays (après le sac d'Angkor) que les derniers rois khmers, jusqu'à Norodom, avaient des troupes presque en totalité siamoises. Tous les professeurs des cinq cents “lokhon” de Norodom étaient siamoises. A sa mort, il y avait plus de trois cents actrices thaï au palais de Phnom Penh. De nos jours encore (sous le règne de S. M. Sisowath) l'ensemble des professeurs, moins deux, est siamois !… ”

Danseuses-offrandes

Si la danse est une offrande aux dieux, les danseuses sont elles-mêmes des offrandes du peuple au Roi. G. Groslier écrit : “Les danseuses, qui font partie du harem, sont offertes au Roi par son peuple. Leurs parents les lui amènent, dès l'âge de six ans. (Mais cette coutume tend à disparaître). Elles étaient les plus belles de leurs villages, les plus blanches ; et les pères furent persuadés que leurs filles offertes au Roi, appelleraient sur eux et leurs familles, la bienveillance de Génies et la suprême protection. (…) Les parents reçurent de 20 à 500 piastres selon la beauté de leur fille, son âge et la générosité royale ; quelques "sampots" et des écharpes de soie qu'ils laissèrent à l'enfant et partirent. (…) Les danseuses royales ne sortent plus du palais, à moins qu'elles n'en soient chassées. Sur ce point, S. M. Norodom était féroce. Il autorisait, une fois par an seulement, la danseuse qui le lui demandait, à aller voir ses parents, en ville. Partie le jour levé,, elle devait être rentrée avant la nuit. Elle était accompagnée d'une garde imposante de matrones et d'enfants.”

Un tel fait est déjà rapporté dans les “Mémoires sur les coutumes du Cambodge de Tcheou Ta-Kouan” relatant la vie à Angkor à la fin du XIIIe siècle : “les élus offrent leurs filles comme concubines royales. (…) Toute famille qui a une belle fille ne manque pas de l'amener au palais.”

En confrontant les photos d'Émile Gsell au témoignage de George Groslier, on comprend mieux la tristesse lisible sur le visage des danseuses très tôt séparées de leur famille.

Organisation du corps de ballet

G. Groslier écrit : “Le corps de ballet est placé sous la direction de la princesse, première femme du Roi. Elle en est la maîtresse absolue, ordonne les punitions, règle la discipline, surveille les répétitions, paye les soldes et assure la régularité du service de Sa Majesté.

Sous Norodom, ses cinq cents “lokhon” étaient divisées en trois troupes. La plus belle, la plus stylée, la plus richement parée, était sous les ordres de la femme première : la princesse Khoun Tanh. Puis venait la deuxième troupe, de moindre valeur, dirigée par la femme deuxième, Khoun Préa Nieth. Enfin, la dernière, celle des élèves, avait à sa tête la princesse Man Soun.

Sous un chef tel que la princesse Khoun Tanh, une discipline de fer régnait. Le quartier des femmes que Sa Majesté visitait chaque jour, était tenu d'une propreté rigoureuse. Il y avait, dans les jardins, de grandes piscines parementées.”